HIPPIES ÁCIDOS: O legado incontornável das “Magic Trips” – Relembrando Kesey e os Merry Pranksters

Um busão colorido destinado a um lugar chamado Further. Dentro dele, psiconautas fritando no ácido lisérgico: eram os Merry Pranksters, os alegres gozadores. Sátiros e bacantes de uma nova seita dionisíaca, estes “beatniks” e “hippies” (ou assim rotulados pela sociedade) revitalizavam e renovavam a cultura dos EUA através de seus “delírios utópicos” (para emprestar o nome do programa, na Mídia Ninja, de um dos mais célebres hippies-gurus do Brasil, Cláudio Prado).

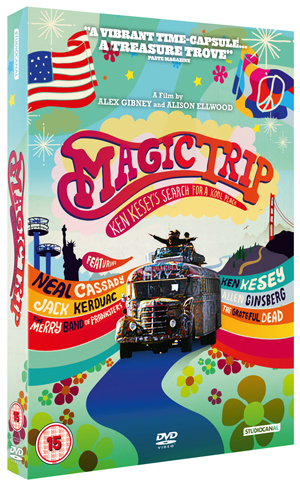

O ultra-colorido busão atravessava os EUA de oceano a oceano, carregando dentro o emergente escritor Ken Kesey, autor do iconoclássico romance Um Estranho no Ninho. Em uma viagem antológica, canônica para a contracultura, Kesey e seus Pranksters foram ao encontro da Academia sob o efeito de LSD – a turma de Harvard, com Timothy Leary à frente. Esta história rendeu uma obra-prima do gonzo jornalismo escrita por Tom Wolfe e um excelente documentário de Alex Gibney.

Entrar em contato com tais obras, resquícios de uma era efervescente em que a psicodelia era uma proposta política e uma afronta ao conservadorismo estagnante, é salutar: aqueles “viajantes ácidos” nos legaram algo de muito pertinente através de suas viagens mágicas e das obras que delas brotaram.

Terá o mundo contemporâneo perdido as chaves que lhe permitiriam escutar toda a sabedoria selvagem que se manifestava nos delírios utópicos da dita Geração Hippie? Ou ainda re-abriremos as portas da percepção, a tempo para massificar o salto quântico de consciência de que tão urgentemente necessitamos para evitar as catástrofes sócio-ambientais que hoje se planetarizam? Let’s go Further!

Leia a seguir a matéria completa –

por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro

Magic Trip, de Alex Gibney, é um filme essencial para conhecer algumas peças-chave do quebra-cabeça da Geração Hippie. Mais que isto: ao fornecer vislumbres do passado de hippies doidões de ácido, o documentário nos leva a questionar, na aurora da década de 2020, se não estamos necessitados de um revival hippie – não há ainda símiles da agressão imperial contra o Vietnã em nosso mundo? Não há o que equivalha, em sua capacidade de despertar indignação, ao gás Zyklon B e aos campos de extermínio como Auschwitz? Não há ainda miséria e belicismo, injustiça e opressão, suficientes para alimentar a revolta desta geração?

Houve uma época em que o lúdico saiu às ruas: isto que hoje chamamos de hippie era muitas vezes um sujeiro vestido de bobo-da-corte, de fanfarrão, de clown shakespereano, de pierrot alucinado, tentando arrancar os caretas de sua soturna seriedade.

Os Merry Pranksters eram bem mais difíceis de etiquetar e definir do que imaginavam seus detratores. Os cidadãos-de-bem da época pregavam-lhes os rótulos difamadores de pés-sujos, vagabundos fedorentos, bando de porras-loucas sem nada de importante pra fazer…

Mas o fato é que Ken Kesey era um homem de “ambições culturais” nada modestas, que parecia querer transcender o círculo estreito demais do “mercado editorial” e do submundo literário; ao invés de ser “apenas” um dos maiores escritores dos EUA, provável “herdeiro” de William Faulkner, John Steinbeck e Ernest Hemingway, Kesey preferiu embarcar, sem certeza prévia de sucesso, numa Magic Trip que pretendia ser nada mais nada menos que uma Revolução Comportamental.

Minha compreensão sobre o que diabos “hippie” significa foi sofrendo muitas mutações, conforme minha identidade foi se moldando em torno de outros mistérios, como “grunge”, “punk”, “hacker”, “vegan” e por aí em diante. Em tempos mais nirvanescos, quando Cobain era meu profeta e ouvir um álbum do Pearl Jam era um verdadeiro culto, digno de velas acesas, incensos e atenção devocional ao Verbo do Poeta, eu entendia “hippie” como uma pessoinha “alto-astral”, de sorriso-fácil, de aparência um pouco apatetada, que encarnava o desejo ingênuo de “ser feliz”.

Quando fui mais atraído pelas punkices e pela atitude guerrilheira e pé-na-porta, “hippie” passou a significar um estilo-de-vida mais contemplativo e passivo, mais de aceitação que de resistência: plácidas e tranquilas criaturas que, seguindo as pegadas de Gandhi e Tolstói, diziam que as soluções do mundo eram “paz e amor”.

Quanto mais conheço sobre a época, quanto mais “viajo” nas músicas que essa era nos legou, mais se expande a sensação de quão pobre e tosco é esse aparato conceitual com que tentamos dar conta de explicar o tal do Movimento Hippie. Lidamos com ele através de etiquetas e estereótipos, baseados numa vaga noção, num diz-que-me-disse, num burburinho de fofocas e intrigas da oposição, como se pudesse ser redutível a um bando de abraçadores-de-árvore, maconheiros doidões, “aparecidinhos” de roupas coloridas, acid eaters dançando com si próprios em transes místicos…

Se Ken Kesey é uma figura tão emblemática daquela época, me parece ser pois ele encarna a complexidade daquela efervescência cultural: é um homem que a gente desespera de tentar definir com termos fáceis. Os estereótipos não “grudam”. Justamente por ter sido ele um grande “revolucionário comportamental”. Um dentre muitos que, naquela época, ousaram quebrar os moldes, desafinar o coro dos bem-adaptados ao mundinho Disneyland e World Fair e forjar uma estética própria, inclusive uma estética-do-existir.

Ken Kesey já era um autor renomado, celebrado por Um Estranho no Ninho, com seu segundo romance já nas ruas, sendo lido e comentado, quando decidiu-se a embarcar nesta jornada sessentista peculiar que reúne cinema, música, humor, sexualidade, psicodelia – tudo em doses imensuráveis como o LSD dissolvido no suco de laranja que, na geladeira do ônibus, oferece o “combustível psíquico” para que uma segunda viagem se sobreponha à primeira.

O poeta Robert Frost, célebre por ter escrito que, na encruzilhada da estrada, “escolheu a via menos movimentada, e que isto fez toda a diferença”, diz em certo ponto de seu ensaio “Education By Poetry” que a poesia não pode ser reduzida ao que ele chama de “sunset raving”. Louvar a beleza do pôr-do-sol com os mais líricos e idílicos dos vocábulos, descrever com lágrimas nos olhos o espetáculo estupendo da aurora de róseas faces a tocar a verdura do capim, todo esse “sunset raving” não esgota a Poesia – nem chega perto disso. A Poesia é bem mais vasta que algumas auroras e crepúsculos. Pode falar sobre bem mais do que a Primavera e os passarinhos. Os Merry Pranksters, me parece, são forças poéticas, que re-injetam poesia numa realidade ressecada por dogmas, ossificada por estereótipos, governada por control-freaks.

Querem abrir espaço para o novo numa sociedade que parece desejar ser guiada, como ovelhas de um rebanho, pelas minhas trilhas já conhecidas pelo pastor ou pelo presidente. E isso é coisa… de revolucionário. Polícia nele!

Quando Ken Kesey vai em cana, a América confessa seu autoritarismo caretóide e fascista. John Sinclair e John Lennon sofreriam “ataques” semelhantes do establishment yankee: a atitude de mandar pra cadeia ou deportar pra longe aqueles artistas ou figuras públicas que davam lições de insubmissão, de originalidade, de revolta, de comportamento independente, de reflexão própria, de ousadia criativa, de perturbação subversiva de uma ordem que lhes agrada, virou moda dos engravatados com posições-de-poder na CIA, no FBI, no DEA, no Pentágono.

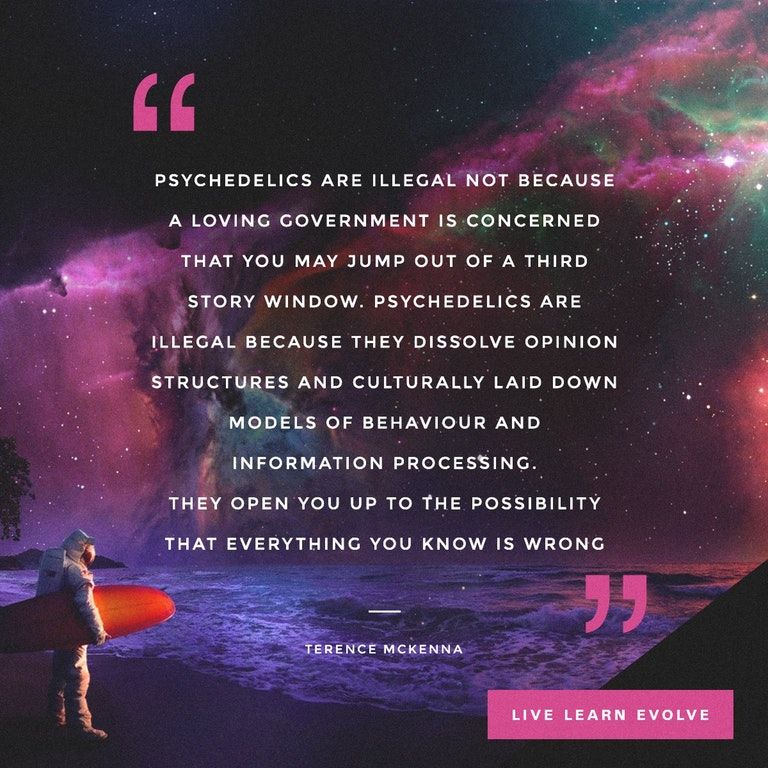

Os homens que decidiram soterrar o Vietnã debaixo de bombas decidiram então que o LSD e a marijuana deveriam ser riscados do mapa – pois andavam dando à juventude umas “idéias perigosas” de “estilos-de-vida alternativos”… Eles não queriam saber de alternativas. Queriam-nos seguindo a mesma trilha batida de sempre. Aquela que faz qualquer um de nós bocejar e achar a vida um saco, quando toca o despertador às seis da manhã convocando para que nos perfilemos em escritórios e fábricas, servindo patrões distantes e corporações indiferentes, enquanto os do topo da pirâmide enchem o cu da grana que seria, de direito, nossa. De todos que convivemos, comuneiros do mesmo cosmo, co-existentes do mesmo tempo, con-viventes na mesma carne.

Que tempos, aqueles! De despertar aquele curioso sentimento, um tanto absurdo, que é a nostalgia por um tempo que não se viveu. Uma saudade que não é de algo transcorrido em vida própria, mas em vidas alheias. Uma vontade de ter um Vietnã contra o qual protestar e poder ir para as ruas e sentir-se galvanizado pela força da multidão marchando, cantando e dançando em conjunto, em caótico uníssono. Sei muito bem que a lógica cartesiana e os chatonildos do positivismo enxergam “paradoxo” na ideia de um “caótico uníssono”, mas pra mim a ideia faz perfeito sentido: não somos iguais ao ponto de cairmos na indistinção, mas não somos tão distintos uns dos outros que não possamos nos “fundir” e ficar, como dizem os Mutantes, “todos juntos numa pessoa só”. Durkheim é mestre ao descrever o efeito do fator “multidão” sobre a psiquê humana. Ouçamo-lo:

Os EUA têm um quarto da população carcerária do planeta. Há algo de errado num país que sente a necessidade de prender uma fatia tão imensa de sua própria população. Isto se assemelha demais a um Estado Policial para me parecer coisa elogiável. Só onde reina o autoritarismo os cárceres prosperam com tamanho ímpeto e vigor. Países mais livres não precisam de tantas prisões.

A intolerância contra o diferente é algo um tanto epidêmico nas classes dirigentes, quase sempre brancas e crentes, e que não cessam de condenar negros, gays, “maconheiros”, hippies, punks, junkies, dementes e outros “seres desviantes”. Gostariam, talvez, de possuir uma “sociedade homogênea”… E vocês lembram daquela que foi uma das mais célebres tentativas, no último século, de construir uma sociedade racialmente homogênea, com uma população ariana desprovida de qualquer contaminação racial…

Não que a América das últimas décadas, de Nixon-Reagan-Clinton-Bush, seja equiparável ao III Reich. Este cometeu infrações aos direitos humanos gravíssimas numa quantidade de tempo miúda, cometendo chacinas e holocaustos que desafiam a nossa compreensão até hoje: como pôde a nação que pariu Beethoven e Goethe chegar a construir campos de concentração e extermínio em massa de judeus? Mas os EUA também tiveram seus “marcos” no termômetro da Crueldade Genocida: Hiroxima e Nagasaki, a Guerra da Coréia e do Vietnã, o financiamento e auxílio material aos golpes militares na América Latina e Central, os atentados contra a Revolução Cubana, e, mais recentemente, os horrores revelados de Abu Ghraib e Guantánamo Bay…

Este EUA ultra-religioso que vai em Cruzada contra o “demoníaco” mundo islâmico, que persegue mulheres pró-aborto, que assassina médicos que fazem abortos, que encarcera usuários de cannabis medicinal, que abandona negros a guetos descuidados pelo Estado, este EUA não está tão distante assim da Barbárie quanto gostam de nos persuadir Wall Street e as propagandas das lojas da 5th Avenue.

The 60s upheavals

Era preciso culpar alguém, ou algo, o que fosse, pelos upheavals dos anos 1960 – e o proibicionismo patriacal caretóide-fascista sempre saca do coldre os seus culpados de predileção: a ganja, o ácido…

“What evil spell had turned previously well-behaved, well-dressed, middle-class white kids, into loathsome rebellious hippies? To the establishment: marijuana must have had something to do with it.” No começo do século, a marijuana era o barato de preferência especialmente dos imigrantes mexicanos vivendo nos EUA e dos jazzeiros negros de New Orleans.

Criminalizar a substância era um meio para controlar estas minorias. Quando a classe-média branca começou a fumar e inalar, começaram também a queimar bandeiras norte-americanas e reduzir a cinzas atestados militares e convocações à guerra… Ken Kesey, o sujeito que aceitou testar LSD e depois virou guru da contracultura, é também uma incômoda força subversora do status quo proibicionista. Isso é que tanto incomoda a law and order. Outro elemento, é claro, diz respeito à revolução comportamental – muito além da pélvis de Elvis, a Geração Hippie e Beatnik quis chutar para escanteio o puritanismo.

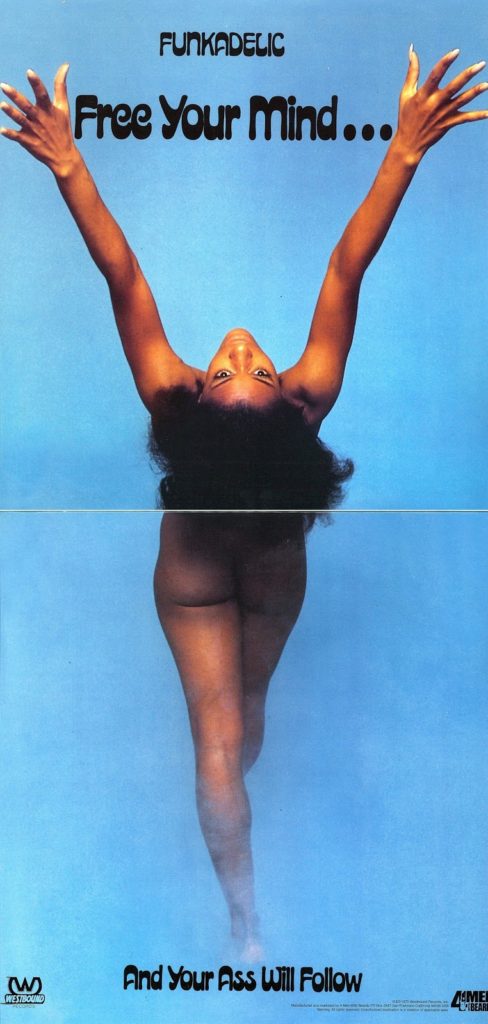

“Livre sua mente e tua bunda se libertará em seguida”. Este conselho do Funkadelic, tão em sintonia com o ideário hippie, encapsula numa fórmula inesquecível uma ideia crucialmente importante para esta geração herdeira da pélvis de Elvis e da libertação que esta trouxe. A ideia de que a libertação “mental” e a corporal andam pari passu, que é ilusória esta radical distinção, tão cristã e tão cartesiana, entre o corpóreo-material e o incorpóreo-etéreo. Não há o abismo entre alma e corpo que as religiões monoteístas e idealistas ensinam.

“DANCE! DANCE! OTHERWISE WE’RE LOST!” (Pina Pausch)

O LSD e o THC, é plausível supor e lícito especular, talvez conduzam seus usuários a um certo estado de consciência em que torna-se mais difícil para eles a obediência e a subserviência, assim como torna-se mais livre e menos estereotipado o movimento psicosomático. Suponham que houvesse uma substância que, nos antípodas da Droga da Obediência imaginada por Pedro Bandeira, fosse uma espécie de… agente da desobediência. Do descondicionamento. Do ineditismo da experiência, ao invés do clichê repetido.

Terence McKenna, em uma de suas metáforas mais impressionantes e memoráveis, compara a Cultura a um sistema operacional que estaria instalado em nossos cérebros de modo análogo ao Windows ou Linux que roda em nossos PCs. O hardware que é o cérebro humano, portanto, têm a potencialidade para ser utilizado de mil maneiras, mas acaba sendo “formado” e deformado por programações culturais, condicionamentos de behaviour, tempestades de anúncios e propagandas, ciclones e tsunamis de convites a comprar, a um ponto tal que sua mente outrora virgem transformou-se num imenso cabide onde outros depositaram seus mofados casacos, ternos e japonas.

Segundo McKenna, estas substâncias ditas “psicodélicas”, que também são conhecidas hoje por “enteógenos”, aí incluídos o ácido lisérgico, a mescalina, o DMT etc., teriam a capacidade de realizar no “cérebro” uma “limpeza de sistema operacional”, limpando os nossos olhos das cataratas culturais em nós implantadas.

Essas drogas teriam um efeito “descondicionador”, por assim dizer: tudo aquilo que autoridades exteriores a nós ordenaram que decorássemos, tudo aquilo que obrigaram-nos a papaguear, todos os evangelhos dogmáticos que nos foram impostos por potências exteriores, muitas vezes tirânicas em seu absolutismo, recebe um golpe profundo destas substâncias alteradoras da percepção. A consciência, se consegue se “expandir”, é justamente por este alargamento dos horizontes humanos que se dá quando quebramos as jaulas de nosso cárcere cultural.

Viajar, no ácido ou no espaço, é essencial para romper limites que nos restringem. Viajar literalmente, para conhecer outras culturas é tão instrutivo, tão urgente, tão crucial e necessário! Pois só assim cessamos de absolutizar nossos próprios costumes, cessamos de adorar apenas nosso próprio país, como fizeram, por décadas e séculos, os papagaios de patriotadas… Há na “psicodelia” um elemento de universalismo ou cosmopolitismo que consiste na sensação que estas drogas são capazes de despertar de que o sujeito é cidadão do mundo, hospedeiro da natureza, habitante da galáxia, parte do cosmos.

Isto que é conhecido pelo nome de “consciência” não é algo imutável, fixo, de “valor” constante. Muito pelo contrário! Ouçamos Nietzsche, sobre o assunto: “A consciência é o último estágio, o mais tardio, daquilo que é orgânico; é, por conseguinte, também o que há de menos acabado e de menos forte” (A Gaia Ciência, #11).

A consciência, pois, é uma conquista recente da vida e corresponde ao “o estágio mais tardio do orgânico”, sendo por isso frágil, ameaçada, trêmula feito um infante. E, ainda assim, todos aqueles formadores de religiões e todos os moralistas profissionais e todos os pregadores de utopia têm a tendência a falar da consciência como se fosse “o núcleo do ser humano, o que tem de duradouro, de eterno, de supremo, de primordial!” Uma denegação, uma recusa, uma repressão da ideia de instintos fortes, bem mais impetuosos que qualquer força inteligente, caracteriza estas doutrinas que afirmam uma certa “imutabilidade da consciência”. “Considera-se a consciência como uma grandeza constante! Nega-se seu crescimento, sua intermitência!” (idem)

Todo homem culto (e Nietzsche foi um dos mais cultos de todos os tempos) sabe muito bem que a consciência é passível de “expansão”, o que ocorre com a leitura de um bom poeta que nos abra os olhos para àquilo que antes éramos cegos, com a audição de uma boa sinfonia que nos escancara os ouvidos para aquilo que antes éramos surdos, com a contemplação de alguma paisagem impressionante que nos deixe boquiabertos perante o que antes só nos deixava indiferentes…

A “simbiose” entre o cérebro e alguma substância “psicodélica” pode ter um efeito similar, mas imensamente “expandido”: de modo que a “expansão de consciência” que se pode, com muito custo, conquistar através da leitura de Baudelaire ou da audição de Wagner, é-nos fornecida com uma força e uma vivacidade acachapantes por algumas gotículas de LSD diluídas num cubículo de açúcar.

Timothy Leary, ao invés de ficar lendo Shakespeare ou Cervantes para seus “alunos”, tentando “abrir seus horizontes” por esta via, preferiu utilizar um atalho químico para chegar ao mesmo objetivo: a expansão dos poderes da mente humana, a “sofisticação” de certos recursos perceptivos dormentes em nosso sub-utilizado cérebro.

“Julgando já possuir o consciente, os homens pouco se esforçam por adquiri-lo – e hoje ainda não é diferente!” (A Gaia Ciência, # 11) É preciso, pois, considerar a Consciência como um campo a ser conquistado, e não algo cuja conquista já se “possua”. Não se “possui” consciência: consciência ganha-se, e cada vez mais.

Uma certa “politização” progressiva costuma acompanhar os avanços da “conscientização”. Suspeito que é por isso que as autoridades autoritárias tanto temem a liberação de substâncias químicas que, pelos efeitos de expansão da consciência que ocasionam, permitem e causam acabam por gerar em sujeitos outrora subservientes e bem-adaptados uma inédita insubmissão, uma “inaceitável” tendência a pensarem com autonomia, uma herética mania de olhar o cosmos com olhos próprios, aposentando a “mula de sua ótica” (como canta Tom Zé). Com as portas da percepção expandidas pela psicodelia, enxergamos o mundo com olhos novos e mente subitamente descondicionada, estamos aptos a uma visão ampliada e inédita ao invés de seguirmos limitados pelos óculos míopes emprestados pelos tiranos!

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro.com

Publicado em: 07/10/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes